選ばれるまちづくり。全国都市問題会議in長崎市

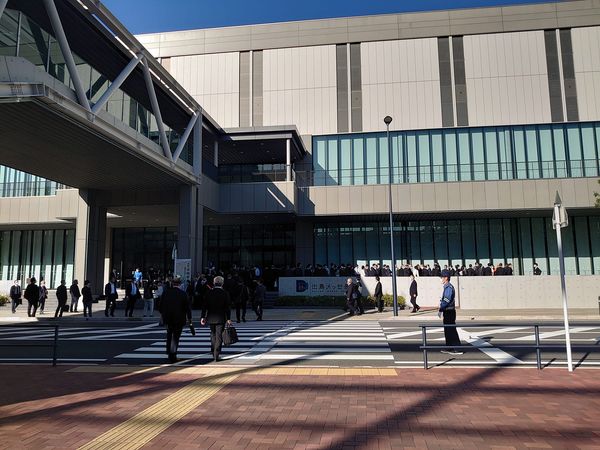

10月13日と14日の2日間、長崎県長崎市の出島メッセ長崎で開催された「第84回 全国都市問題会議」に参加をさせていただきました。全国市長会が主催しているもので、毎回その時代に合ったテーマ設定のもと、全国の好事例や研究の成果等が報告される全国会議となります。今回の議題は「個性を活かして『選ばれる』まちづくり~何度も訪れたい場所になるために~」と設定され、全国から市長や市議会議員、有識者など2,000名強が集っての開催です。ちなみに、コロナ禍の影響もあり3年ぶりの対面での開催となりました。その一部を抜粋してご紹介いたします。(投稿用に若干内容を削っていますが、長文となっております。ご容赦ください。)

基調講演 株式会社ジャパネットHD 代表取締役社長兼CEO 髙田旭人様

「民間主導の地域創生の重要性」

一日目となった13日は基調講演からスタート。(株)ジャパネットHD 代表取締役社長兼CEO 髙田旭人様よりお話をお伺いしました。ジャパネットHDは長崎県佐世保市日宇町に本社を置く通信販売会社で、ジャパネットたかたの名前で知られる会社。創業者として有名な髙田明氏は既に引退をされており、現在では息子さんである旭人氏に経営を任せているそうです。

1986年にカメラ店として創業してから、1990年に通信販売業を開始、2015年 髙田旭人氏が社長に就任、2017年にJ2「V・ファーレン長崎」をグループ化といった経緯についての説明があり、現在では「通信販売事業」と「スポーツ・地域創生事業」を2本の柱としているそうです。

通販事業を通じてジャパネットが得意としてきたことは、いいものを「見つける」「磨く」「伝える」こと。V・ファーレン長崎のグループ化をきっかけに、地方創生でも同じことができるのではないかと考え、ボランティアではなく事業としての地方創生への取り組みがスタートしています。その象徴的な事業と位置付けられているのが、三菱重工業長崎造船所幸町工場を取得して計画されているスタジアムシティの構想です。目指しているのは稼げるスタジアムであり、例えばVIPルームの最大限の配置など、行政に求められる公平性では対応の難しい内容を盛り込んだ前例にとらわれない構想となっています。髙田社長は民間企業としての物差しは幸福の最大化であると社内で繰り返し伝えており、今回の構想にもその視点を大切にしているそうです。

スタジアムシティの具体的な計画としては、長崎駅から徒歩10分の約7haの敷地にサッカースタジアム(20,000席)、アリーナ(6,000席)、ホテル(245室)、商業(90店舗)、オフィス(13,900㎡)を配置して、文字通り新しいシティを作る一大事業となります。地方都市での一民間企業のプロジェクトとしては前例にない規模の再開発事業になるのではないでしょうか。その中には、公共交通で来場してもらうためにスタジアムで美味しいビールを提供すること(クラフトビールの開発)や、サッカー・バスケの特集番組をスタジアム内で制作・放送して1日楽しめる空間にすること、商業施設は時間帯ごとに異なるターゲットを設定すること、駐車場は出庫時間に応じて駐車料金の変更、全てをスマホ決済にしてスマホを持っていない方にはスマホを貸し出したり販売したりして利便性を伝えていくことなど、行政にはできないことに様々チャレンジしていきことが示されていました。また、オフィス棟には長崎大学の誘致が決定しており、入居する企業との連携も視野に入っているそうです。

髙田社長が最後に述べられていた「本気で行政と民間が本気で取り組めば必ず上手くいく」という言葉が印象的でした。民間主導だからできることに様々挑戦されている髙田社長ですが、スタジアムシティの計画は市全体のまちづくりビジョンにも盛り込まれており、公共的な役割も担っていることから行政との連携が不可欠な要素となります。地方創生で本気で収益を生み出そうと取り組むジャパネットHDと長崎市との信頼関係が現在のチャレンジングな動きに繋がっているではないでしょうか。企業版ふるさと納税などの仕組みも整い、企業が地方都市に貢献しやすくなっている昨今、企業と行政がそれぞれの得意な分野を担って本気で地方創生に取り組んでいくことが重要です。それができない自治体は取り残されて行ってしまうのではないか、そんな危機感も得ることができた基調講演となりました。

主報告 長崎県長崎市長 田上富久様

「長崎市の魅力あるまちづくり~100年にいちどの長崎~」

続いて、主報告として長崎県長崎市長 田上富久様よりお話をお伺いいたしました。長崎市は人口約40万人の中核市ですが、平地が少なく、更に平地のほとんどが埋立地となっています。現在、少子高齢化による人口密度の低下により公共交通機関の維持や買い物難民などの課題があるそうです。この問題に対しては全国の地方都市共通の課題です。これらの課題に対して、ネットワーク型コンパクトシティの考え方を導入し、都心部の機能を落とさずに発展させていく、市内のどこに住んでいても、そこに足りない機能があったら都心部に移動してもらうという考え方の元、街のゾーニングを行っています。陸の玄関を長崎駅周辺、海の玄関を松ヶ枝周辺、母屋をまちなかと捉えて、現在は西九州新幹線の開業により陸の玄関である長崎駅周辺の再整備を通じて今回の会場となった出島メッセ長崎(2021年11月開業)の整備を進めている他、海の玄関としては国際ターミナルの埠頭の2バース化に取り組んでいるそうです。

後半はまちの「価値」についてのお話を中心にしていただきました。恐竜の化石の発見から恐竜博物館の整備に結び付いたこと、軍艦島や教会が世界遺産になったことなどを例に上げながら、がたくさんある「価値を見つける」ことが大切であり、絶対あると思ってやれば見つかるという市長の強い信念を感じた次第です。そのうえで、長崎の象徴的な事業の一つに「長崎さるく」が挙げられます。各種団体が行う観光ガイド、街歩きガイドを一元化した「長崎さるく」の仕組みは、市民自らがまちの魅力に気付き、まちじゅうに散らばる魅力をみつける契機となったとともに「まち歩き」という言葉を全国に広く広めるきっかけとなりました。

まちの価値向上の取り組みとしては、平成25年に導入された景観専門監が特出されます。行政が実施するあらゆる施策に景観の視点を導入していくもので、大規模プロジェクトから小規模デザインまで公共事業のデザイン指導と管理の他、職員のデザイン的な思考の教育の役割も担っています。デザインという部分では、市民からの基金を活用して出島に橋を架けたり、町家の改修費に補助をしたりといった事業も展開されているそうです。実際に目にした長崎の街も、旧来の歴史文化に基づく景観と新たなデザインを取り込んだ新旧が調和した街並みが随所に見られたような印象を受けました。

「価値」を生み出す新しい動きとしては、特に急峻な地形が多い長崎の特徴を活かした取り組みとして紹介された「さかのうえん」が印象的でした。「さかのうえん」は傾斜地の危険な空き家を解体したあとの空き地を、近隣住民で管理する仕組みを活用して、その土地で若者が農園を作る動きの名称で、コミュニティづくりに寄与しているそうです。桐生市でも二項道路などに面した空き地を中心に活用策が見いだせない土地が増加傾向にあることから、長崎の「さかのうえん」の取り組みは空き地活用とコミュニティづくりの両面で参考になる取り組みであると思います。まさに「地域課題」が「資源」になるという発想です。

最後に田上市長からは「長崎ライフ」は「ここにしかないちょうど良さ」であるという言葉と共に、交流により栄えるまち「選ばれる21世紀の交流都市」というキャッチコピーが示されて主報告の結びとなりました。今回の議題にふさわしい主報告であったと思います。

一般報告 島根県立大学地域政策学部准教授 田中輝美 様

「何度も訪れたくなる場所~都市の新たな魅力と関係人口~」

続いて、一般報告として島根県立大学地域政策学部准教授の田中輝美 様より関係人口をテーマにお話をお伺いしました。これからを考えるヒントとして、名前が覚えられる規模であること(量より質)、準備から片付け、打ち上げまで一緒にやることでお客様は神様から脱して一緒に体験することで住民の思いや背景も伝える(ストーリー化)などの視点をお示しいただきました。

このようなことが重視されつつある背景にある二つの変化として「地域の変化」と「若い世代の変化」があり、これらが合わさって新しい潮流が生まれてきているそうです。田中准教授は東京で起こっていることの一つとして「ふるさと難民」の例を挙げています。「ふるさと難民」は東京などの大都市圏で生まれ育って特定の地方にふるさとという場所がない若者を指します。「ふるさと難民」の行動の一例としては、大学を休学して1年間の地域インターンに参加するなどです。「旅は物足りない。もっと人と関わりたい。でも簡単に移住はできない」そんな需要が急激に拡大しているとのことでした。

「関係人口」という言葉についてですが、今では一定の認知度があるように感じますが、最初に文献で示されたのは2016年とのことで、比較的に新しい言葉と言えます。この関係人口が都市の「つながりがほしい」という需要と地方の「担い手不足」という需要を結ぶヒントになります。人口減少に伴い、地域の担い手も減少する中、これまでの地方の柱は交流・観光、移住・定住でしたが、これに関係人口も加えた3本柱にしていくことの重要性を田中准教授は示しています。それぞれ期間的な観点で見ると、交流・観光:短期、関係人口:中期、移住・定住:長期と分類することができます。

少子高齢化社会の日本の中で限られた人口をシェアするという関係人口。その候補や予備軍の例として、地域に関わりたい都市の若者や生まれ育った出身者、転勤や進学で住んだことのある人たち、繰り返し地域に訪れるリピーター、過去のイベントで関わった人などが挙げられています。また、これらの人たちと地域を結ぶ関係案内所に当たる機能強化の重要性も示され、具体的にはゲストハウスやカフェ、コワーキングスペース、シェアハウス、シャアオフィスなどが関係人口案内所として機能し得るとのことでした。また、関係人口づくりにおいて必要な機能としては関係案内人を中心としたコミュニティ、公共交通機関(特に鉄道)、最低限のインターネット環境(Wi-Fiのないところに若者は来ない)の必要性を示しています。

田中准教授はお話の結びに「地域=人の集合体」であり、楽しく魅力的な人が多ければ楽しく魅力的な地域であり、それが地域の個性であると示されていました。つながりが欲しい、地域と関わりたい人達がいる。それを活かすかどうかは地域の取り組み方次第であるとの投げかけ、桐生市においても交流・観光、移住・定住に次ぐ柱として、関係人口を意識した施策推進が重要であると切に感じたお話しでした。

一般報告 山形県山形市長 佐藤孝弘 様

「ビジョンを活かしたまちづくり~「選ばれる山形市」を目指して~」

続いての一般報告は山形県山形市長 佐藤孝弘 様による「ビジョンを活かしたまちづくり~「選ばれる山形市」を目指して~」と題してお話をお伺いしました。人口 約25万人で山形盆地の扇状地に市街地を要する同市。江戸時代には紅花の産地として栄え、さくらんぼや蔵王の樹氷、花笠まつりなどが有名です。

佐藤市長が掲げるまちづくりの方針として①他にないまちの魅力を把握すること、②それを加速されるビジョンを内外に示したうえで具体的な施策を打ち出していくこと、③ビジョンと具体的な施策のリンクに徹底してこだわることの3つの段階をお示しされています。

他にないまちの魅力の例としては、健康医療が挙げられています。医療機関が充実している山形市では、新たに山形大学医学部 東日本重粒子線センターが稼働するなど更なる環境整備が進んでおり、豊かな自然と安心安全の食材と温泉も合わせた「健康医療先進都市」を掲げています。また、文化芸術活動の分野では東北で最も古いオーケストラである山形交響楽団や、国際的のも評価の高い山形国際ドキュメンタリー映画祭、リノベーションまちづくり、舞妓・料亭文化や伝統工芸などの強みを活かしたまちづくりとして「文化創造都市」を掲げています。

「健康医療先進都市」に対する具体的な取り組みとしては、市民の健康寿命延伸が最大の課題と捉え、歩くこととそれを補完する公共交通の充実を推進。健康ポイント事業SUKSKの導入や、新しい地域公共交通計画の策定、新駅・循環バス・電動シェアサイクルの組み合わせにより車に依存するまちの構造の転換に取り組んでいます。「文化創造都市」に対する具体的な取り組みとしては、山形市文化創造都市推進条例を制定して、まちのあちこちにアートをちりばめる取組みを推進。旧第一小学校をリノベーションした施設「Q1」ではアーティスト・イン・レジデンスの活動もスタートさせているそうです。また、400年前からある疎水「御殿是堰」の復活による歴史的な景観形成にも積極的に取り組んでいます。

地方自治体においてビジョンの策定は珍しいことではありませんが、抽象的な内容のビジョンが多いのが現実であり、その結果の検証もされる機会もほとんどないのが事実です。具体的な施策を打ち出していくこと、具体的な施策と結び付けて展開していくことを重視する山形市の取組み方は桐生市にとっても大いに参考にすべき内容であると感じました。

一般報告 一般社団法人 地域力創造デザインセンター 代表理事 髙尾忠志 様「“交流の産業化”を支える景観まちづくり~長崎市景観専門監の取り組み~」

1日目最後の一般報告として、一般社団法人 地域力創造デザインセンター 代表理事 髙尾忠志 様よりお話をお伺いしました。髙尾代表理事は長崎市の田上市長による主報告の中でもご紹介があった景観専門監を務められている方です。

まず冒頭に、人間の欲求を5段階に理論化した「マズローの欲求段階説」の例を出しながら、単に「安全である」「便利である」では満足できないというお話からスタート。オリジナリティ(地域の個性)の根源はオリジン(地域の風土)であるとし、長崎に行かないと享受できない価値が長崎にあるのかが問われていると、景観専門監として大切にしている理念をお示しいただきました。

髙尾専門監は、長崎市から請け負った景観専門監としての活動の中で、9年半の間に100以上の事業を監修しています。監修対象事業の選定方法は①年度当初に関係各課と協議して選定、②市長からの指示、③関係課から自発的な相談の3つだそうです。特に関係課からの自発的な相談に応じて対応している部分が特徴的だと感じます。

具体的な取り組みの例としては、平和公園爆心地ゾーンエントランス改修、稲佐山の電波塔ライトアップ、鍋冠山の回廊形式の展望台などの例を示しながら話は進行。景観専門館として意識していることは、現場で職員と一緒に考えること、職員と同じ条件(予算・工期)で考えることだそうです。景観を考えるとき、デザインや設計、独特な構造の採用などでコストが増大してしまうことが一般論ですが「予算・工期の変更を伴わずに」という前提に立ってアドバイザリーをしていただける長崎市の景観専門監の在り方は行政にとっても、市民負担低減の視点でも望ましい形だと感じました。

パネルディスカッション(14日)

2日目の14日は東京都立大学法学部教授 大杉覚 様をコーディネーターに迎えてのパネルディスカッションが実施され、各地でご活躍の5名をお迎えして今回の議題である「個性を活かして『選ばれる』まちづくり~何度も訪れたい場所になるために~」に沿った活発な議論が交わされました。

冒頭に大杉教授より、これまでは「魅力あるまちづくり」など、都市側に主体が置かれたテーマ設定が多かったが、今回は「選ばれる」「訪れたい」など個人側に主体が置かれたことが新しい流れであるとし、今回の議題の意義についてご説明がありました。近年では、単に幸せなだけでなく積極的にコミットすることが重要視されてきているのではないかとの仮定のもと、体験、関わりなどを通じて幸せを作るプロセスをみんなでシェアしていく、その中での自治体の役割とは何かを考えていく必要があるとの投げかけを行い、各パネリストの意見発表へと移りました。

パネリスト ゆとり研究所所長 野口智子 様

地域で考えていることを実現し、進めていくためには住んでいる方を育てていかなければならないとの問題定義。雲仙市の例を出しながら、ものづくりや観光などで頑張っている方たちがたくさんいるが繋がっていないことが課題だったとご紹介いただきました。雲仙市の「雲仙人プロジェクト」ではサロンをたくさん実施して、地域で頑張っている方にしゃべってもらい、会場等は意識的に会議室ではない民家などで実施することで、住民同士の繋がりづくりが促進されたそうです。また、和歌山県紀の川市「フルーツ・ツーリズム ぷる博」では、100名が集まって「名産品であるフルーツを使って何ができるか」自分ができることを提案してもらうワークショップを実施。和菓子作りやポン酢づくりなどを実施し、自分たちの地域の特徴を見つめ直し、積極的に関わるきっかけづくりを行っています。

パネリスト 山梨大学生命環境学部教授 田中敦 様

「ワーケーションの意味の拡張と変異」について。日本版ワーケーションとは Work×Vacationからくる造語であり、2021年の新型コロナウイルス感染症による旅行業者支援として提言されたこともから、当初はネガティブな印象が大きかったことを指摘されました。本来、ワーケーション普段の職場とは異なる地域で働く、休暇中に働くことと、場所を変えて働くということが重なった言葉として捉えられています。これには企業がグループ単位で移動して仕事をすることも含まれ、合宿型やプレジャー型など、ワーケーションの分類が増えつつあることから、自治体としてどのようなワーケーションをターゲットにしていくのか整理しておく必要があるとのご指摘でした。調査によると実際にワーケーションをやったことがある方は5~6%ほどしかなく、企業の促進も進んでいない状況だそうです。「旅行需要の平準化や新たな旅行機会の創出」という目的ではなく、新しい働き方として定着させていくこと。そこで重要になることは体験という部分であるとの投げかけがありました。桐生においても全方位ではなく、桐生の特徴を活かしながら明確なターゲットを持った戦略を持って行く必要があると思います。

パネリスト NPO法人長崎コンプラドール理事長 桐野耕一 様

桐野理事長は13日の長崎市 田上市長からの主報告でも触れられていた、まち歩きガイド「長崎さるく」に立ち上げ当初から参加されています。2006年に長崎市で「まち歩き」という言葉を初めて使い、全国に定着していったそうです。元々観光都市であった長崎市は2000年ごろ来訪者が100万人以上減少し、市民にも危機感が広がりました。そこで2006年の旅博覧会を契機に「長崎市民が長崎の自慢をしよう」と「長崎さるく」が誕生しました。長崎を訪れた人が、わが町と重ねて新しい発見をすることができたことを「気づきを与える街」と表現されています。街を歩くということは街を見つめるということであり、街に関わりたいという想いはあるけど、何をやっていいのかわからない。その受け皿が「長崎さるく」であったそうです。「まち歩き」は「まちづくり」である。これは桐生市にも同様の考え方が導入できるとともに、各団体が行っているまち歩きを「長崎さるく」として一元的に情報発信をされている長崎市の例は、桐生市においても大いに参考にすべきだと感じました。

パネリスト 岐阜県飛驒市長 都竹淳也 様

飛騨市は岐阜県最北部に位置し、全国の市の中でトップの森林率で人口減少先進地(30年後の日本の高齢化比率を上回っている)状況にあります。「地域外の人との交流」がポイントとなるが、多くの観光客が訪れる飛騨市において、飛騨市に興味ある方の姿が見えないことが課題となっていました。そこで「飛騨市ファンクラブ」を設立。現在会員は10,183名を数えます。ファンの集いを全国で実施、バスツアーを開催、市長の町案内などを盛り込み話題を集めています。これらの活動を通じてファンクラブの会員からのふるさと納税が増えつつあるそうで、直近では単年度で7,000万円以上のふるさと納税があったとのことでした。ファンクラブサポートセンター、ファンクラブ専門インターネットショッピングなどの優遇措置を実施するなどの充実を図った結果、ファンクラブの中から運営の手伝いをしてくれるボランティアの方ができてきたことで、これは「関係人口」になるのではないかということで、ボランティアの受け皿作りがスタート。飛騨市関係案内所「ヒダスケ!」を開設して、困りごとをお手伝いするプログラムを提供する中で「myみょうが畑」「レシピ考案・SNS発信」など143プログラムを提供し、これまで1,185名が参加してくれたそうです。関係人口作りの中では、一度でも滞在しているか、印象深い体験をしているかがリピーターになるうえでの重要な要素とのこと。飛騨市では「うれしい!楽しい!面白い!」をキーワードに引き続き関係人口の増加に取り組んでいます。桐生市にも観光物産協会が主体となって運営する「きりゅうファンクラブ」がありますが、会員との関わり方を深化させていくことで、飛騨市のような取り組みに発展させていくことができるのではないかと感じました。

パネリスト 兵庫県伊丹市長 藤原保幸 様

伊丹市は大阪から電車で13分の好立地にある人口約20万人の都市です。日本遺産のまち「清酒発祥の地」、伊丹空港のある都市でもあります。昭和の高度成長期は、増え続ける人口への対応で街の個性に目を向けることはなかったそうです。これから先を考えるとき、このままではいけないと、清酒発祥の地などの歴史を大切にしながらシビックプライドを醸成に取り組んでいます。そこで作ったのが伊丹大使制度です。大使と言っても観光に特化したものではなく、南野陽子さんや有村架純さんなどの伊丹市出身者に委嘱して、今は街を離れているけれど、街を好きな人に応援をしてもらう仕組みとして活用しているそうです。桐生市の観光大使やふるさと大使に近い制度ですが、積極的に情報発信に関わっていただく姿勢は伊丹市から学ぶ部分が多いと感じました。

おわりに

以上、ダイジェストではありますが、今回の全国都市問題会議での議論の内容を整理させていただきました。これまで同会議には6回参加させていただきましたが、間違いなく今回が最も成果のある内容でした。ぜひとも市長や桐生市に提案したい、そんな具体的な内容が多数盛り込まれていたように思います(ちなみに、全国市長会主催なので市長も参加されております)。なによりも今回の議題設定が素晴らしかったです。「個性を活かして『選ばれる』まちづくり~何度も訪れたい場所になるために~」このタイトルは全国全ての地方都市が自らの街のデーマにすべき内容です。コロナ禍で3年ぶりとなった全国都市問題会議。長崎という遠方での開催ではありましたが大いに参加した意義がありました。ぜひとも今回の知見を桐生市政に提案、反映していけたらと思います。