構想1年&準備期間半年。ついに桐生市・みどり市の広域避難訓練を初開催

9月13日(土)、14日(日)の2日間、一般社団法人 桐生青年会議所(桐生JC)と桐生市・みどり市の三者共催によるブラインド型広域避難訓練「ワクワクCAMPING ADVENTURE -災害を生き抜く避難所体験キャンプ-」を開催いたしました。

私は桐生JCの災害対応連携構築委員会の委員長として、本事業の主管を務めさせていただきました。個人的にはずっと前からこの地域に必要だと考えていた取り組みであり、1年以上前から構想をスタートして半年ほど具体的な準備を重ねてきたこの事業が無事に完結できたことにまずは一安心しています。

本事業には小学生の子どもがいるご家庭約30組、120名が参加。参加者の皆様には当日まで開催場所を知らせず、当日13時に避難所の開設情報や混雑状況を配信するサービス「VACAN Maps」を利用して避難所を通知しました。同システムを使ったブラインド型の避難訓練は国内初の取り組みとなります。

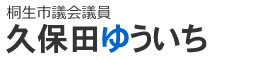

避難場所となったみどり市内の中学校では体育館泊や車中泊、校庭でのキャンプ泊の3タイプの宿泊方法を用意。到着した避難者はQRコードを読み込んでデジタルチェックインを行い、桐生市・みどり市の職員の皆様がパソコンで避難状況を確認しました。デジタルチェックインの訓練も桐生みどり地域初の試みです。

避難所では桐生市・みどり市の社会福祉協議会による災害ボランティアセンターが立ち上がり、ボランティア登録をした小学生が段ボールパーテーション作りや、パッククッキング、牛乳パックのお皿作りなどボランティア作業に従事。避難所で決してお客様にならず、みんなで協力して運営していく姿勢を学びました。なお、9月11日(木)に桐生市・みどり市の社会福祉協議会と桐生青年会議所の三者は災害ボランティアセンターの運営協力に関する協定を締結しており、今回は協定に基づく初の立ち上げ訓練にも位置付けています。

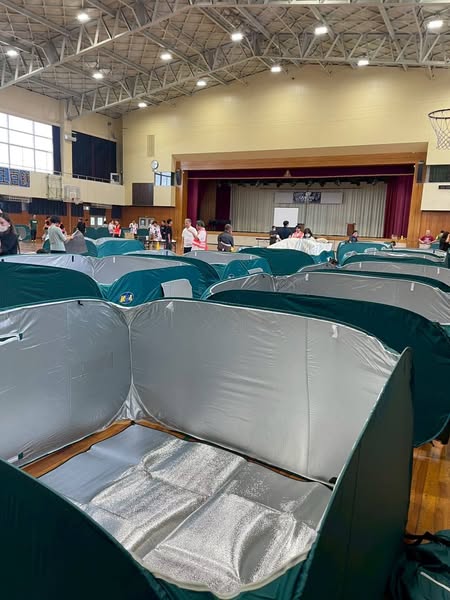

夕ご飯は桐生・みどり子ども食堂ネットワークの皆様によるドライカレーの炊き出しと、子ども達がパッククッキングで作ったご飯でお腹を満たし、共助の温かみを体感。その後、断水や停電などのミッションが次々に発生しましたが、災害用簡易トイレやEVによる投光器への給電などでピンチを乗り越え、公助の大切さも感じていただけたと思います。

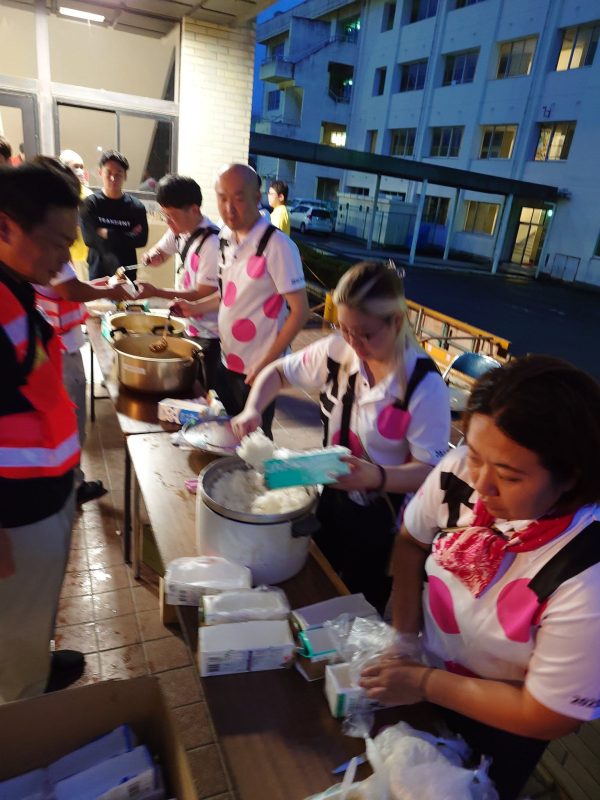

翌朝は振り返りのワークショップを実施。避難所生活で何が不便だったか、何を用意すれば良かったのかを考えてた後は群馬大学 大学院 理工学府の金井教授より講評をいただき、短いけど密度の濃い避難生活は幕を閉じました。一晩協力して生き抜いた子ども達の姿は少し頼もしくなったように感じます。

この事業はやって終わりではありません。今回参加した皆様が今度は自助・共助の大切さを伝える側になる番です。桐生・みどりの各地域において育成会やPTA主催で体育館での避難所体験などが当たり前に開催されるような文化が根付いていってくれたらと願っています。

桐生青年会議所が共助の一翼を担っていく。そして、有事にも役立つ地域力というレガシーを作る。そんな目標で取り組んできた委員会としての活動も、これで一区切りとなりますが、これから結果についてもしっかり検証して広く共有して役立てていきたいです。

最後に、参加してくださった皆様、共催をしていただいた桐生市・みどり市の職員の皆様、ご協力をいただいた桐生市・みどり市の社会福祉協議会の皆様、桐生市・みどり子ども食堂ネットワークの皆様、株式会社VACAN様、群馬日産様、そして会場のご提供をいただきましたみどり市立大間々東中学校様、関わって下さった全ての皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。