インクルーシブ教育の現場から学ぶ。玉村町常陽小学校を視察

昨日は、インクルーシブ教育を実践している群馬県玉村町の常陽小学校を視察。結果だけを見れば見過ごしてしまいそうな日々の積み重ね、そこにインクルーシブ教育の本質があることを改めて実感した時間となりました。

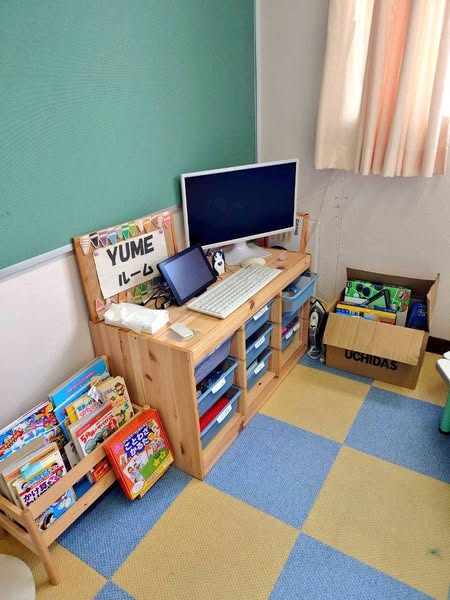

常陽小学校でのインクルーシブ教育の取組は「不登校」という課題意識からスタートしたそうです。学級の構成要素が多様化する中で、従来の画一的な支援では子どもたちにマッチしなくなってきています。だからこそ、「どの子どもにとっても居場所がある」そんな寛容な環境づくりが大切にされていると感じました。

特に印象的だったのはチーム担任制。2学年をひとつのブロックとして、固定の担任を置かず、複数の先生で子どもたちを見守ります。これにより、子どもたちはより多くの大人と関わり、自分自身で選び、決めていく「自己決定」の力が育まれていました。

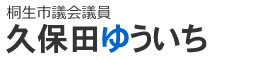

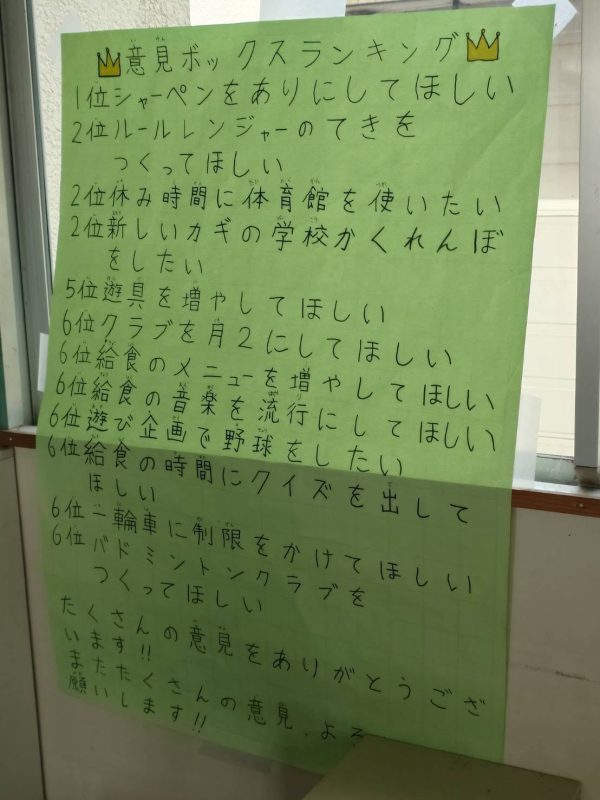

さらに、通常教室とは別に「YUMEルーム」と呼ばれる空間があります。ここは、いわゆる教育支援センターのような場所ですが、「普通教室に行けないから行く場所」ではなく、すべてがフラットに繋がる自由で主体的な学びの場として運営されています。文部科学省のインクルーシブ教育実践指定校として3年目を迎え、県からも支援が入っているという状況もありますが、ハードなどは決して特別なものが揃っているという訳ではありません。常陽小学校では様々な課題を運用やアイデアで乗り越えている印象であり、どの学校でも実践できるという希望を感じた次第です。

「個性を分ける」から「個性を混ぜる」へ。無意識の偏見をなくし、意図的に“社会の縮図”をつくる。常陽小学校の取組は、これからの教育のあるべき姿を私たちに示してくれていました。桐生市では現在、小中学校の適正規模・適正配置の議論が進み、統廃合が目の前に迫っています。単なる1+1ではなく、+αの価値をどのように作っていくのか、常陽小学校の取り組みに学び、桐生市の教育にも活かしていきたいと思います。