見えないけれど確実に存在する。ケアラー問題

4月25日、26日、27日の3日間、桐生市議会 教育民生員会の行政視察で、神奈川県海老名市、兵庫県神戸市、静岡県浜松市にお伺いさせていただきました。

現在、教育民生委員会では所管事務調査事項を「ケアラー(家族等介助者)の実態把握について」と定め、ヤングケアラーや8050問題についての調査活動を行っており、今回の視察はその一環となります。

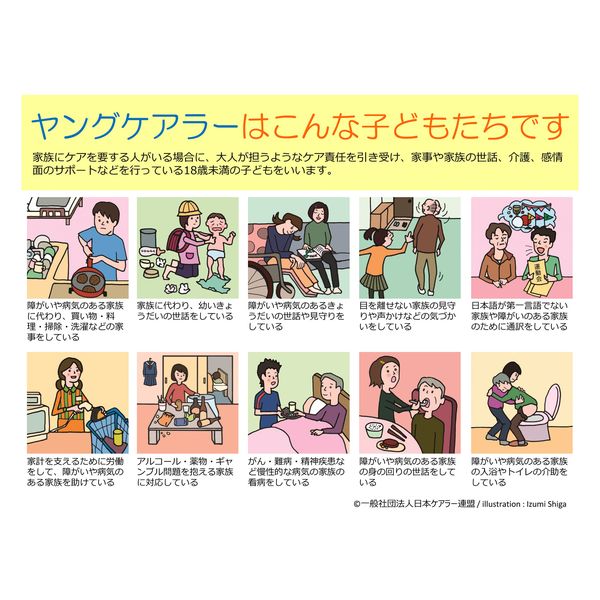

ケアラー問題は家庭内の存在であり、周囲からはなかなか見えませんが、確実に存在しています。特にヤングケアラー(本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども)の問題の可視化には大きな課題があると言えます。ヤングケアラー問題がクローズアップされるようになってから2年ほどであり、まだまだ世間的な認知度も高くありません。

誰しもが、幼い時に家事のお手伝い、弟・妹の世話、三世代同居の場合にはおじいちゃん・おばあちゃんのお世話をしていた記憶があるのではないでしょうか。多くの場合、世間一般からは「お手伝いしてえらいね」と褒められる行いです。私は、今回の視察で現場の声を聞くまで、イジメと一緒で本人が「辛い」「嫌だ」と感じている子ども達を救うことがヤングケアラー問題への取組みだと漠然と捉えていました。しかしながら今回の視察を通じて、介護制度や福祉制度を適切に用いれば本来子ども達がする必要がない“お手伝い”を強いられ、勉強や遊びの時間が奪われている子ども達がたくさんいるという現実を突きつけられたように感じます。ヤングケアラーは子どもに“過度なお手伝い”をさせているという問題ではなく、“労働”を強いているという視点で「おせっかいでもいいから支援の手を差し伸べる」ことが重要なのだと痛感しました。

今回、視察させていただいた自治体の中では、特に神戸市の取組みがかなり先進的であり、既に具体的な支援に繋げているような印象を受けました。18歳未満に限定せず「こども・若者ケアラー」としていることにも、強い課題意識と解決に向けての決意を感じます。今後、自治体レベルで取り組んでいくべき段階としては、①ケアラーの実態調査、②ケアラーに対する認識を市民の皆様に周知していく、③誰にもわかりやすく適切な相談窓口の開設、④福祉・介護制度に当てはなまない世帯への自治体独自の訪問支援の創設、といったイメージでしょうか。

確実に存在するケアラー問題。先進地である神戸市での「こども・若者ケアラー」対する令和4年度の予算は4千万円程度であり、桐生市の人口は神戸市の1/100以下なので決して多くの予算が必要なものというわけではありません。救えるはずの子ども達に手を差し伸べることこそが、自治体の役割として求められています。

最後に、神戸市 こども・若者ケアラー相談・支援窓口の上田智也 担当課長よりご紹介いただいた動画を共有させていただきます。この動画を一人でも多くの方に見ていただくだけで、ヤングケアラー問題の解決の第一歩となっていくのではないでしょうか。約15分の動画です。よろしければ、少しだけお付き合いください。

https://www.youtube.com/watch?v=4_bbq9c6Av8

(読売テレビニュース【特集】“ヤングケアラー” クラスに1人か2人いる…その現実と求められる支援とは)

今回の視察の受け入れに当たってご協力をいただきました3市の当局及び議会事務局の皆様には貴重な機会をいただきましたことに心より感謝申し上げます。